弁護士(札幌弁護士会所属)の松本匡史です。

昨今、カスタマーハラスメント(カスハラ)は、飲食業などのto Cビジネスで避けることが困難な問題となってきています。

当ブログをご覧の皆様は、具体的な事前対策をとられているでしょうか。

カスハラの定義は現在法定されているわけではありませんが、

概ね、顧客の言動の、①【内容】が義務のないことをさせようとするなどの不当なものか、

②【態様・方法】が社会通念上不当なもの、③またはその両方がこれにあたります。

例えば、要求・クレームの内容がたとえ真っ当だと思えたとしても、長時間にわたって執拗に追及するなどの行き過ぎた言動はそれだけでカスハラに該当する場合があるということです。

特に、クレームは事業者側にある程度の落ち度が先にあって、それに対して行われるケースがあります。この場合、事業者側は、自分に落ち度があるという負い目から、過剰な要求であってもそのまま従ってしまいたくなるときがあるかもしれません。しかし、それでは他の顧客などのステークホルダーの利益を損なってしまいかねませんし、従う必要のない要求に一度従ってしまうと、要求がエスカレートするなどのおそれも出てきます。

カスハラには、その要求に対してカスハラとして対応を行うかどうかの判断方法と、カスハラ対策の具体的な方針を事前に決めて、従業員と共有しておくことが重要です。

カスハラに該当するかどうかを判断するためには、まずその顧客の要求内容と態様を把握し、行き過ぎたものでないかを確認する必要があります。

そして、現場から責任者に報告して記録化し、対応担当者を決めて事情聴取などの対応を行います。場合によっては、警察への通報もためらわずにすべき場面もありえます。ただし、事業者側は担当者に丸投げすることは決してせず、バックアップを適切に行い、カスハラに対して一枚岩になる体制づくりが必要です。カスハラに対して被害に遭った従業員や担当従業員へのサポートを怠ってしまうと、使用者の安全配慮義務違反を問われ労使問題に発展する可能性もあります。

具体的にどんな場合にはカスハラにあたると判断するか、カスハラに対してはどのように対応するか、もしもまだ決めていらっしゃらないという場合は、この機会にぜひご検討ください。

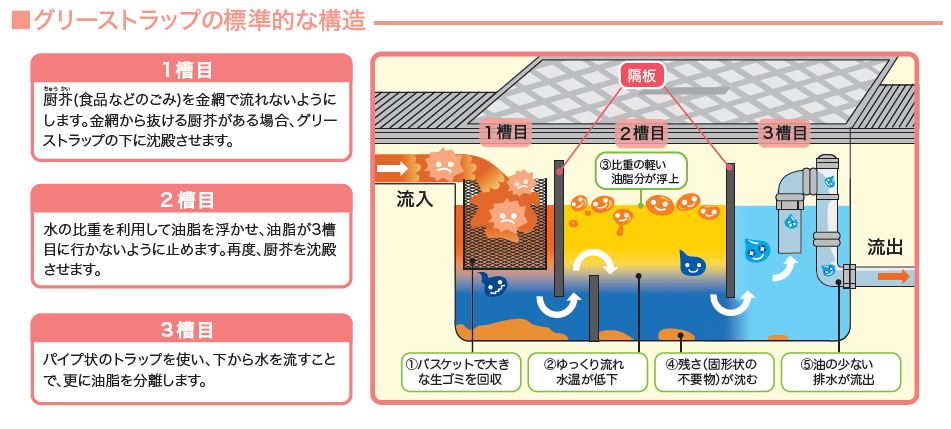

グリーストラップの標準的な構造は、1~3槽に分かれておりそれぞれに役割がありますが、清掃と洗浄を定期的に行なわないと、後々大きなトラブル繋がりかねません。

グリーストラップの標準的な構造は、1~3槽に分かれておりそれぞれに役割がありますが、清掃と洗浄を定期的に行なわないと、後々大きなトラブル繋がりかねません。